Philippinische Korallenfarm

ein Instrument zur Riffrehabilitierung! von Claude Schuhmacher, 2001

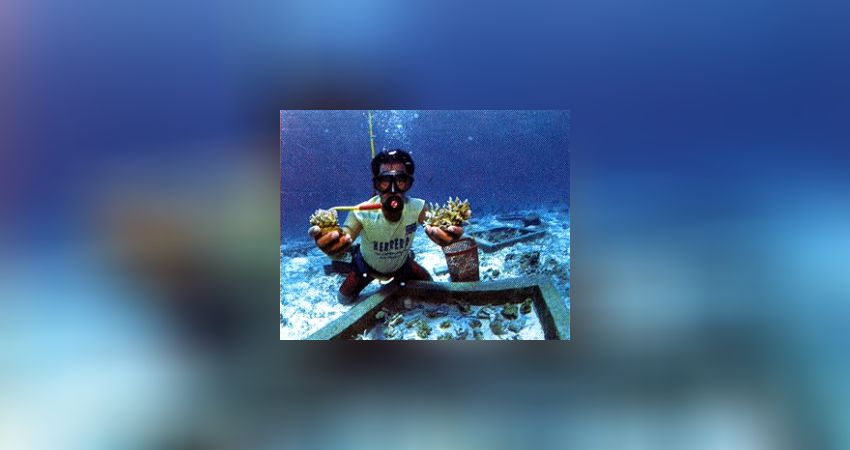

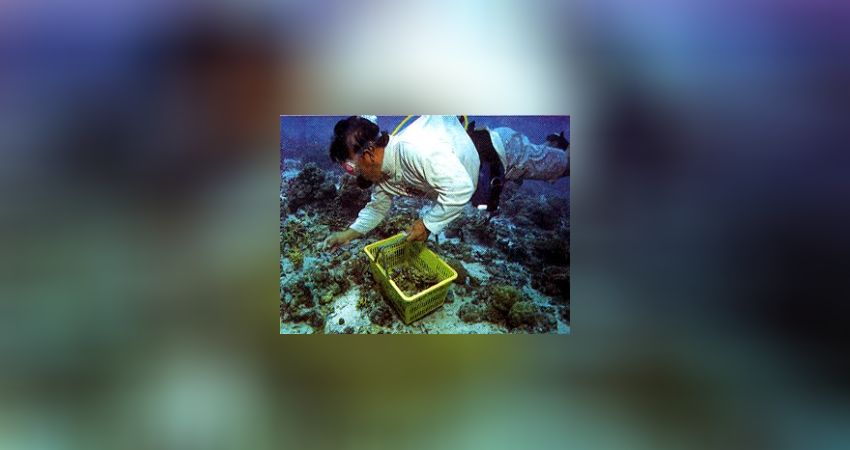

Philippinische Korallenfarm: Fertig zum Tauchgang SPS Nachzuchten Dynamit Fischerei

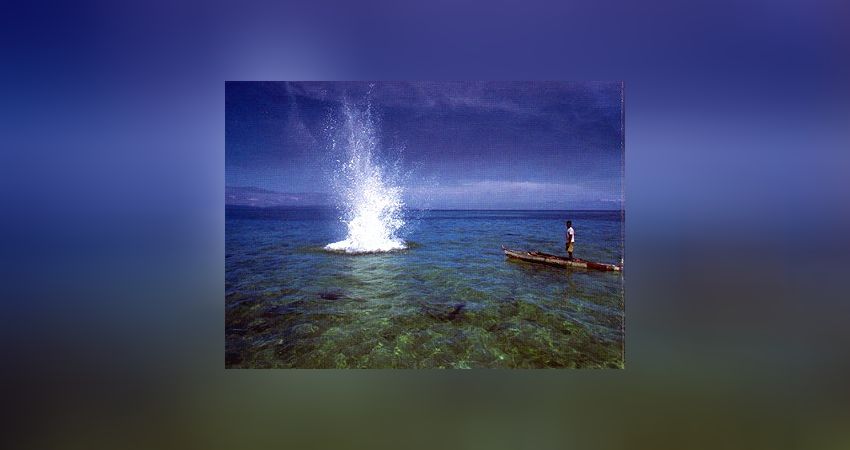

Die Umweltzerstörungen auf den Philippinen geraten immer wieder in die Schlagzeilen. Besonders hartnäckig sind Meldungen über destruktive Fischfangpraktiken und die ernste Bedrohung der Korallenriffe. Nur noch 2,4 % der Riffe dort sind in sehr gutem Zustand und die zerstörerische Ausbeutung hält weiter an. Mit einem neuen Konzept des „Korallenfarmings“ arbeitet die meersbiologische Abteilung der Universität San Carlos (USC) in Cebu City, gefördert durch deutsche Entwicklungshilfeorganisationen, an einer neuen Alternative.

Sie wurde Ende 1997 mit 2000,- DM „Anschubfinanzierung“ des Förderkreis Korallenriff e. V. (Dr. Jochen Lohner und Daniel Knop) begonnen, bis die GTZ(tropenökologisches Begleitprogramm) aus den Mitteln der 4. Sonderbriefmarke zum Umweltschutz und die Deutsche Botschaft in Manila ab 1998 das Projekt umfassend förderten.

Die Jungkorallen sind mit Draht auf fossilem Kalkstein befestigt. Bei genauer Untersuchung entdecke ich, dass die Korallen bereits begonnen haben, das Substrat zu überwachsen. Thomas zeigt auf ein Acropora echinata Fragment, das zur beachtlichen Kolonie von etwa 50 cm Höhe herangewachsen ist. Mir fällt das vielfältige Leben in der Farm auf. Um uns herum prächtige Riff-Fische und zwischen den Jungkorallen zahlreiche Krebse und Schnecken. Sobald wir die Kolonien anheben, stürzen sich bunte Lippfische gierig auf Würmer und andere Wirbellose von den freiliegenden Unterseiten der Substrate. Interessant ist, dass nicht nur verzweigte Korallen in der Farm vorkommen, sondern massive, krusten-, säulen- und schüsselförmig wachsende Arten ebenso zu finden sind, wie im gesunden Riff.

„Natürlich sind die Wachstumsraten deutlich langsamer bei massiven Arten wie z. B. Hirnkorallen. Es kann schon 3 bis 6 Monate dauern, bis ein neuer Polyp gebildet wird. Insgesamt“, so erzählt mir Joey Gatus, frisch gebackener Meeresbiologe an der USC, nach dem Tauchgang, sind über 300 Aufzuchtabteilungen und etwa 24.000 Fragmente von mehr als 90 Arten in der Farm“.

Sie erklärt, dass bisher mehr als 10.000 Korallenkolonien von der Farm in geschädigte Riffe ausgesetzt wurden und zur Zeit viele Anfragen für neue Rehabilitierungsmaßnahmen vorliegen. Dies ist genau die Aufgabe der Korallenfarm: auf der einen Seite schafft sie gute Einkommensmöglichkeiten für Fischerfamilien und gleichzeitig werden Riffe rehabilitiert. Die Jungkorallen bieten sofort Schutz bzw. neuen Lebensraum (Mikrohabitate) für Fische und Wirbellose, verbessern die Überlebensraten von sexuell erzeugten Korallenlarven und reduzieren den Druck auf die natürlichen Ressourcen (Tab. 1). Die Fischer müssen nicht mit allen Mitteln Fische fangen, sondern verdienen ihren Lebensunterhalt mit „Korallenanbau“: Luceno Torriefel, Präsident der Korallenfarmer, bemerkte dazu: „Vor ein paar Jahren haben wir noch mit Cyanid kleine Riff- Fische und Korallen vergiftet, heute pflegen wir sie und schaffen neuen Lebensraum“

Wissenschaftlich betrachtet ist die Idee der Korallenfarm nicht neu. Seit über 30 Jahren ist durch Erkenntnisse aus Forschungsarbeiten und Beobachtungen von Aquarianer bekannt, dass Korallen unter günstigen Bedingungen hervorragend wachsen und das Abtrennen kleiner Kolonieteile, im Fachjargon „fragmentieren“ genannt, problemlos tolerieren. Neu ist allerdings die Einbindung der Küstenbevölkerung, die es ermöglicht, Riffrehabilitierung im großen Stil zu finanzieren. Vergleicht man den nutzbaren Wert eines Riffs (Fischereiertrag, Tourismus, Biodiversität, Küstenschutz), der bei gesunden Riffen zwischen rund 300 und mehr als 1.000 US$ pro Jahr und Hektar betragen kann, erscheinen die Rehabilitierungskosten von 2.000 US$ pro Hektar als berechtigte Langzeitinvestition.

Ein wichtiges Ziel des Projektes ist es, die notwendigen finanziellen Mittel für Betrieb, Instandhaltung und Investitionen durch die Farmaktivitäten zu erwirtschaften. Dies ist über den Verkauf der Fragmente für die Riffrehabilitation möglich. Bisher haben Dorfgemeinschaften und große Hotels Farmkorallen erworben und Riffabschnitte rehabilitieren lassen. Langfristig ist die großflächige Bestückung geschädigter Riffe mit Korallen aus Farmen durch nationale oder internationale Investitionen, wie sie für Infrastruktur veranschlagt werden, denkbar, aber bisher politisch nicht akzeptiert.

Die Korallenfarm ist seit einigen Monaten unter der Obhut von International Marinelife Alliance (IMA), die 1985 zum Schutz der Biodiversität und nachhaltiger Nutzung mariner Ressourcen gegründet wurde. IMA plant, das erfolgreiche Korallenfarmkonzept auch auf andere Länder zu übertragen.

Ökologischer und Sozioökonomischer Nutzen von Korallenfarmen und Riffrehabilitierung.

Ökologischer Nutzen

Erhöhung der Korallenbiomasse

Erhöhung der Riffproduktivität

Bewahrung der Artenvielfalt

Schaffung von Keinstlebens-räumen

Steigerung der Überlebens-raten von Korallenlarven

Verminderter Druck auf Fischbestände

Reduktion destruktiver Fangtechniken

Sozioökonomischer Nutzen

Einkommensquelle

Traditionelle Werte bleiben erhalten

Familien arbeiten gemeinsam

Nachhaltige Nutzung eigener Ressourcen

Verstärkung des Verantwortungsgefühls der Dorfgemeinschaft für Ressourcen

Besseres Wissen über ökologische Zusammenhänge

Einhaltung der Fischereigesetze

Traumhaft

Ein typischer Arbeitstag eines Korallenfarmers: Um 8 Uhr treffen sich die Fischer und Projektmitarbeiter auf der mit Fischmotiven bemalten Arbeitsplattform des schwimmenden Korallenfarmhäuschens zum Briefing. Je nach Wind- und Wetterlage wird sich für ein geeignetes „Korallenspendergebiet“ entschieden und mit Tauchausrüstung, Styroporwannen, Plastikkörben, Hammer und Meißel in das Zielgebiet gefahren. Nach 30 bis 40 min Fahrt mit dem Auslegerboot fällt der Anker im flachen Wasser.

Wie gefällt Ihnen dieser Artikel?

Infos

Autor

Lesezeichen

Kommentare

Themen

Ähnliche Artikel

- Klein aber fein - Marubis Fotowettbewerb

- Schützt unsere Haie

- Reef Check - Für einen weltweiten Schutz der Korallenriffe

- Großangelegte Chaetomorpha-Studie: So könnt ihr mithelfen

- Rette den Hai ???

- Marubis schafft neuen Lebensraum in den Gewässern vor Koh Samui, Thailand

- 4 Intensive Tage in Bodrum, Türkei

- Schuhmi goes to Amiland

- Australien Great Barrier Reef in Gefahr

- Ozeane des Mülls

Kommentare Zum Anfang

Bitte anmelden

Damit Sie selbst etwas schreiben können, müssen Sie sich vorher anmelden.